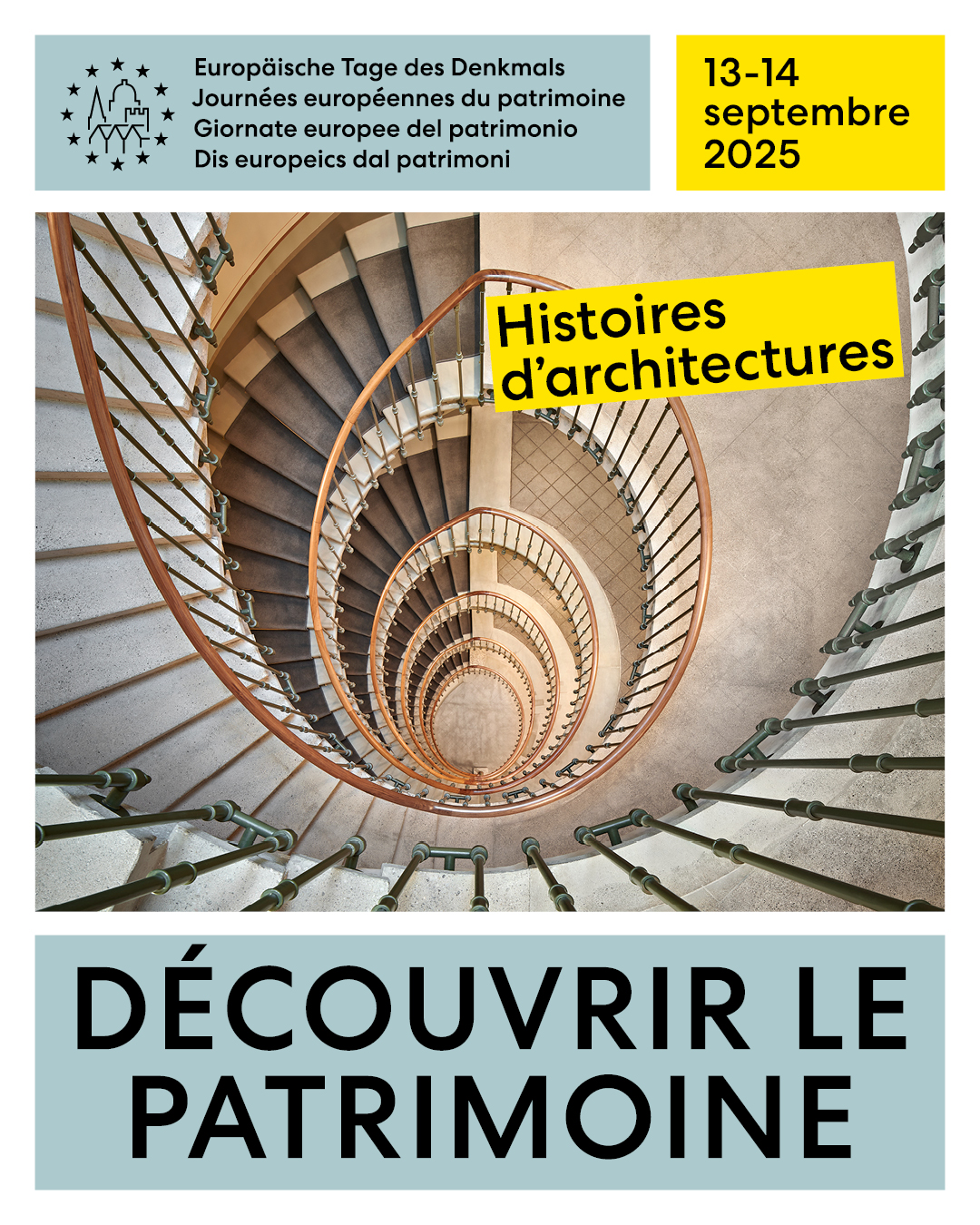

Journées européennes du patrimoine 2025 les 13 et 14 septembre 2025

Durant les 32e Journées européennes du patrimoine en Suisse, quelque 43’000 visiteuses et visiteurs se sont plongés dans les « Histoires d’architectures » partout dans le pays. L’accent a été mis sur des récits personnels et des perspectives surprenantes sur des ouvrages uniques, des sites historiques, des découvertes archéologiques ou d’anciens bâtiments industriels. Dans toute la Suisse, un programme varié et gratuit comprenant plus de 400 visites guidées, expositions ou ateliers ont attendu les visiteuses et visiteurs. Les manifestations s’adressent à un large public, des amatrices et amateurs d’architecture, aux familles, + d’infos.

La restauration du joyau monastique de l‘abbaye d’Hauterive

Lovée dans un méandre de la Sarine à 7 km de Fribourg, l’abbaye d’Hauterive est un des joyaux de l’architecture cistercienne en Suisse.

Des ornements, datant de la Renaissance restaurés

Fondée en 1138 par Guillaume de Glâne au-dessous de la falaise qui lui donne son nom, l’abbaye fut peuplée par des moines venus de l’abbaye de Cherlieu (Haute-Saône). Intimement liée à l’histoire de la ville et du canton de Fribourg, Hauterive a survécu à bien des vicissitudes (pillages, incendies) en près de neuf siècles d’existence. Après la guerre du Sonderbund (1847), l’abbaye fut supprimée par les radicaux au pouvoir, qui exproprièrent et dispersèrent la communauté. Les bâtiments accueillirent une école d’agriculture (1850-1859) puis l’Ecole normale (1859-1940) qui formera des générations d’instituteurs. Depuis 1939, les cisterciens sont de retour à Hauterive. Chaque siècle a laissé son empreinte dans ce vénérable monument. L’église (vers 1150-1160) apparaît comme l’une des représentantes de l’architecture cistercienne les plus proches de l’idéal de saint Bernard de Clairvaux. Le chœur gothique (vers 1320-1330) a abrité des vitraux à l’histoire mouvementée.

L’ensemble du cloître avec sa sculpture ornementale et figurée date de la même époque alors que les stalles « savoisiennes » du chœur sont un chef-d’œuvre de la fin du 15e siècle. De nombreuses peintures murales ornent l’édifice, dont plusieurs datent de la rénovation entreprise après l’incendie de l’abbaye (1578).

Pendant les travaux de restaurations, les stalles étaient exposées en 2024 au Musée d’Art et d’Histoire de Fribourg, + d’infos.

La baroquisation de l’édifice au 18e siècle a correspondu à la vaste campagne de reconstruction des bâtiments abbatiaux (1716-1770). De 1903 à 1913, l’édifice a fait l’objet d’un processus de restauration exemplaire. Sous la supervision d’experts fédéraux (Josef Zemp, Albert Naef puis Léo Châtelain), cette intervention menée dans un esprit pédagogique et quasi muséal a constitué un jalon essentiel dans la conservation des monuments historiques à Fribourg. Cette restauration pose également d’épineux problèmes aux restaurateurs et conservateurs des monuments historiques. Menée par les architectes Jean-Luc Rime et Susana Santos (AAEE), la campagne de restauration de l’église qui vient de s’achever (2021-2025) est l’occasion de voir cet édifice et ses trésors sous un jour nouveau.

Jean-Luc Rime, architecte

Des bancs placés face à face accueillent les moines et le public pour des chants grégoriens.

Un succès populaire la visite du château d’Attalens

Le château d’Attalens, situé sur l’ancienne voie romaine Vevey-Moudon, a une histoire particulièrement riche. Mentionné pour la première fois en 1068, il devient ensuite propriété des seigneurs d’Oron. Après avoir été pris et incendié lors des guerres de Bourgogne, il est vendu en 1523 au chapitre de Lausanne. Il passe ensuite à la famille de Challant avant de devenir, après des conflits financiers, propriété de la Ville de Fribourg (1615). Le premier bailli fribourgeois, Bartholomé Kaemmerling, procédera à d’importantes transformations.

Blason de Fribourg de 1619, fresque d’un noble fribourgeois

Depuis 1968, le château est une propriété privée. En 2024, plusieurs pièces du château ont été restaurées, notamment l’atelier, les salons de réception et la cuisine. Ces travaux ont notamment permis de découvrir des peintures murales probablement réalisées en 1616.